Il libro America invulnerabile e insicura scritto da Corrado Stefanachi, docente di Relazioni Internazionali e studi strategici all’Università Statale di Milano, e presentato da Zeppelin all’interno della manifestazione Bookcity nel novembre 2018, nasce dall’incontro tra i due interessi di ricerca dello studioso: la politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti e la dimensione geografica e spaziale della politica estera e internazionale. Si tratta quindi di un testo che offre una lettura geopolitica dell’internazionalismo americano dalle sue origini sino all’eredità che l’Amministrazione Obama lascia a quella Trump.

L’autore definisce la geopolitica, un’indagine sui rapporti che intercorrono tra spazio geografico e azione politica. Se da un lato la politica si svolge nello spazio geografico, dall’altro lo spazio geografico, concorre a condizionare la politica, vincolarla, orientarla.

All’interno dell’arena internazionale, la dimensione geografica e spaziale della politica di uno stato, ne influenza la definizione degli interessi nazionali e delle politiche di sicurezza e concorre a determinarne il potere, che dipenderà tra le altre cose: dalla collocazione geografica globale e regionale, dalla posizione relativa di vicinanza o lontananza rispetto alle altre potenze, dal possesso di risorse naturali e dall’accesso ai mari e agli oceani, autostrade del commercio estero.

Nondimeno gli stati intervengono con la loro azione politica sullo spazio, nel tentativo di configurarlo e organizzarlo in funzione d’interessi ritenuti fondamentali quali la sicurezza e il potere. Basti pensare all’esigenza di uno stato, di dotarsi di confini artificiali difendibili, meglio se appoggiati su barriere naturali o al timore di avere vicini troppo potenti, che da origine a pratiche di organizzazione politica dello spazio, come l’istituzione di zone cuscinetto e sfere d’influenza.

Esiste quindi una reciproca influenza tra spazio e politica: la geografia è un fattore politico, un vincolo e un condizionamento all’azione politica di cui gli stati devono tenere conto, così come la politica è un fattore geografico in virtù del suo interesse a modellare lo spazio fisico in funzione d’interessi fondamentali.

Il libro offre una lettura geopolitica dell’internazionalismo americano, intendendo per internazionalismo la politica d’impegno globale, extra-emisferico (al di fuori del Western Hemisphere) degli Stati Uniti, che prende faticosamente e gradualmente forma nel tempo a partire dalla fine del XIX e gli inizi del XX sec. e che poi, assumerà stabilmente il timone della politica estera americana, tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’avvio della Guerra fredda.

Il libro indaga il perché geopolitico dell’impegno americano nel mondo, il contenuto geopolitico della politica estera “internazionalista” degli Stati Uniti e lo stile geopolitico ovvero la proiezione strategica globale americana, condizionata appunto da vincoli spaziali e geografici.

La scelta dell’autore di utilizzare per il volume un titolo paradossale che contiene al suo interno un ossimoro (il riferimento all’invulnerabilità e a una concomitante percepita insicurezza) si chiarisce nella volontà di adottare questa condizione geopolitica particolare, come chiave di lettura per spiegare e comprendere l’impegno globale degli Stati Uniti, le ragioni dello stesso, i contenuti specifici e lo stile strategico (americano) nel Novecento e poi ancora, nel dopo Guerra fredda.

Una condizione geopolitica “fortunata”

Gli Stati Uniti hanno goduto in passato e godono tutt’oggi, di una condizione geopolitica favorevole o se vogliamo fortunata. La geografia ha contribuito a fare degli Stati Uniti una nazione talmente sicura da apparire invulnerabile. Un’inespugnabile fortezza “insulare,” di dimensioni addirittura continentali. Non si trova nel sistema internazionale moderno e contemporaneo un altro paese, che abbia goduto, dello stesso grado di sicurezza su cui hanno potuto contare gli Stati Uniti, anche in ragione (in larga misura) della loro peculiare condizione geopolitica.

Gli Stati Uniti possiedono un enorme territorio, con grande abbondanza (e varietà) di risorse naturali e materie prime. A questo si aggiunge che non hanno grandi potenze sui loro confini territoriali, ne hanno anzi di relativamente deboli, che non possono costituire una minaccia.

Gli Stati Uniti godono di una condizione di insularità geopolitica: sono separati dagli altri grandi poli di potenza dell’arena internazionale (collocati in Europa e in Asia) da smisurate distese oceaniche. Gli Stati Uniti non hanno mai dovuto affrontare, se non proprio nella loro primissima infanzia, minacce concrete all’integrità territoriale dello stato.

Credits: Paolo Iancale – Zeppelin.org

Questa posizione fortunata di autosufficienza e sicurezza, ha consentito loro di disinteressarsi del mondo per una gran parte della propria storia e di astenersi dalla partecipazione continuativa alla politica di potenza internazionale, appunto la lunga stagione dell’isolazionismo.

A partire dalla fine dell’Ottocento, l’establishment americano iniziò a pensare che fosse in corso una duplice trasformazione dello spazio geografico e politico e che la stessa trasformazione ponesse una grave minaccia alla sicurezza nazionale da intendersi come la intendono gli americani, un pericolo per l’american way of life, simboleggiato dalle istituzioni americane, dall’identità e dallo stile di vita.

Questa rivoluzione geopolitica è rappresentata dalla chiusura della frontiera americana alla fine dell’Ottocento e quindi dalla fine del processo di colonizzazione del West, un esaurirsi dello spazio che poteva essere ovviato da una decisione politica: aprire le porte del mondo per assicurarsi una proiezione economica globale, che avrebbe obbligato gli Stati Uniti, ad abbandonare l’isolazionismo (la politica di auto reclusione degli Usa nel perimetro ristretto delle Americhe) per impegnarsi nel mondo.

Dall’isolazionismo all’internazionalismo

La frontiera è considerata da molti americani come il vero e proprio crogiolo in cui si è formata la nazione, materiale di prim’ordine per l’invenzione della tradizione, con le sue istituzioni (come la democrazia) e la sua tavola di valori. Soprattutto la frontiera ha rappresentato la grande valvola di sfogo, che ha permesso alla società americana di diluire le tensioni e governare i conflitti interni. Gli esclusi, gli insoddisfatti, potevano trovare nel west, nuovi spazi, opportunità e possibilità di auto-realizzazione. Il che consentì all’America di non essere lacerata irrimediabilmente dai conflitti di classe che interessarono le società europee.

Si chiarisce così l’apprensione e l’inquietudine che attanagliò una parte crescente della classe politica e dell’opinione pubblica americana quando alla fine dell’Ottocento si esaurì questo movimento di espansione e colonizzazione nel west. Riusciranno gli Stati Uniti a rimanere se stessi anche senza la frontiera aperta? Riusciranno a preservare la loro fisionomia, i loro valori, istituzioni, e soprattutto la loro unità e coesione socio-politica?

Si fece così largo l’idea che gli Stati Uniti avessero bisogno di una nuova frontiera in cui riversare la loro sovrabbondanza di energie e capacità produttive (agricole e industriali), che non potevano essere riassorbite dal mercato interno. Una valvola di sfogo che aiutasse il paese a non implodere sotto il peso della sua stessa vitalità e che fu identificata nel commercio estero ovvero la proiezione economica globale degli Stati Uniti.

Qui trova la sua giustificazione, la politica della Porta aperta, uno degli assi portanti dell’internazionalismo americano del Novecento. Si chiude la frontiera (americana) per aprire la porta del mondo, al commercio, all’economia, all’energia americana.

Questa trasformazione della struttura territoriale americana si accompagnò a una trasformazione della struttura spaziale del mondo nel suo complesso. Segno di una saturazione dello spazio che sembrava essersi esaurito. Sono questi gli anni in cui si consuma l’ultima grande ondata della proiezione coloniale delle potenze europee che letteralmente si spartiscono gli ultimi spazi liberi del mondo (scramble for Africa); in cui l’Impero russo avanza a passi lunghi in Asia orientale e sembra sul punto di mangiarsi la Cina e l’estremo oriente; in cui si osserva l’ascesa di potenze extra-europee come il Giappone con la sua fame di spazio, materie prime e mercati. L’impressione diffusa in America e altrove è che per la prima volta nella storia dell’umanità, il mondo intero fosse ormai uno spazio pieno, interamente occupato e spartito, senza più territori liberi e periferie facilmente appropriabili.

Il mondo è stato ora spartito fin quasi al limite dello “spazio politico” vacante (..) l’intera terra è occupata e non c’è qualcosa di simile a un territorio inutilizzato. (Bowman, The New World)

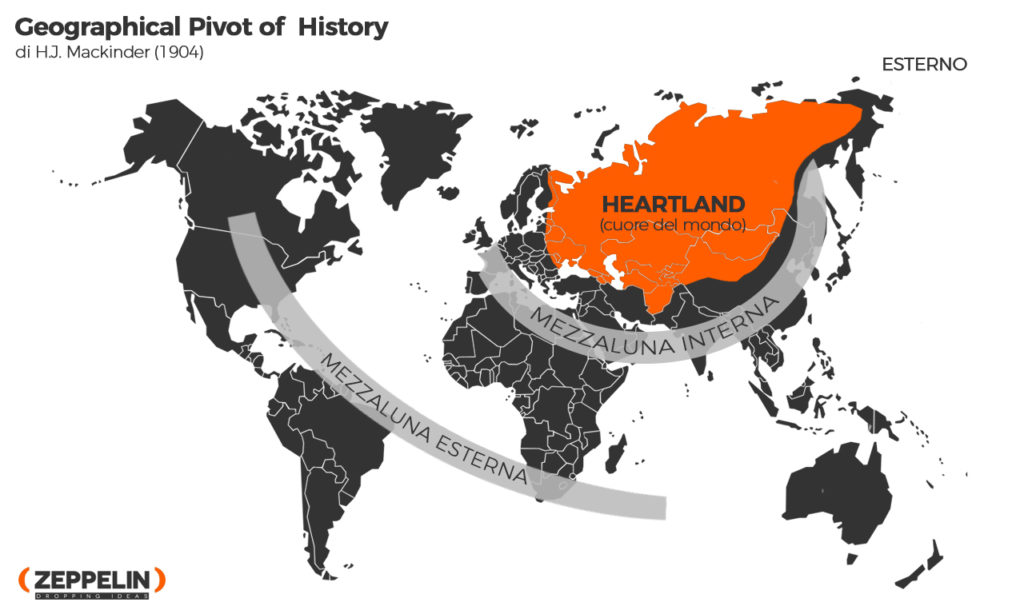

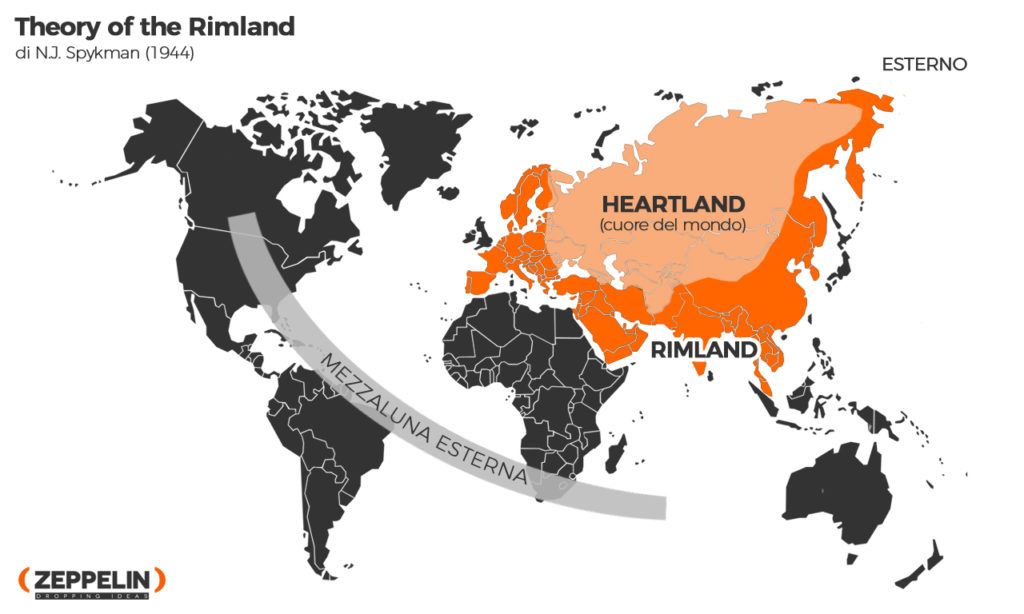

Un duplice problema per gli Stati Uniti perché da un lato rischiava di negare loro la frontiera esterna di cui sentivano di aver bisogno per la loro proiezione economica globale e dall’altro, (questo processo di spartizione dello spazio), se incontrastato, poteva portare a inaccettabili e temibili concentrazioni di potere. Si pensi allo scenario geopolitico dell’ascesa di una super potenza euroasiatica russa ergo di una Russia padrona di gran parte dell’Eurasia. Timore che con l’avvicinarsi della Prima guerra mondiale sarà suscitato da un’eventuale egemonia tedesca nella stessa Eurasia.

L’establishment americano comprese che per evitare, prevenire o impedire la formazione di blocchi di potere, che avrebbero minacciato la sicurezza nazionale, era necessario impegnarsi in una riorganizzazione politica dello spazio internazionale che, in una cornice di controllo tutt’al più indiretto, ne assicurasse la piena valorizzazione economica e l’apertura agli scambi commerciali.

Non si trattava della percezione di una minaccia alla sicurezza nazionale in senso stretto; i leader politici americani hanno sempre confidato di avere il potenziale e le capacità per respingere qualsiasi tentativo d’invasione o attacco militare in grande scala condotto contro il loro territorio anche dalla più potente potenza euroasiatica. Era a repentaglio l’american way of life poiché per costruire, le adeguate difese con cui proteggersi da superpotenze euroasiatiche gli Stati Uniti avrebbero dovuto: allestire e mantenere enormi apparati militari e amministrativi; rafforzare in generale il potere statale a scapito dell’autodeterminazione della società civile; irreggimentare l’economia per adeguarla a un’economia di guerra, finendo con lo sviluppare una mentalità d’assedio, che non avrebbe favorito la preservazione del pluralismo interno, della democrazia, della libertà etc. Scelsero così l’internazionalismo, che deve essere interpretato sia come una risposta a un mutamento dello spazio (interno e internazionale) percepito – a torto o a ragione – come una minaccia agli interessi fondamentali americani, sia come un’impresa di riorganizzazione politica dello spazio internazionale volta a ricreare un ambiente favorevole per l’american way of life.

Credits: Paolo Iancale – Zeppelin.org

L’internazionalismo infatti cerca di riorganizzare e modellare lo spazio globale in funzione d’interessi di sicurezza.

L’Internazionalismo come geopolitica estera.

La seconda parte del testo è dedicata all’analisi delle due componenti della geo-politica estera americana: quella continentale, euroasiatica e quella marittimo- oceanica.

L’internazionalismo come politica estera, rintracciò sin dalle sue origini, nel colossale continente euroasiatico la “grande scacchiera” (Z. Brzezinski 1998) in cui si decidono i destini del mondo nonché i suoi macro-assetti economici e la sua struttura di potere, pertanto il luogo dove si gioca la partita per la promozione e la salvaguardia degli interessi americani.

Il continente euroasiatico s’impone come il palcoscenico obbligato, dell’agire politico internazionale degli Stati Uniti.

In quanto geopolitica estera, l’internazionalismo ha imparato a riconoscere in qualsiasi ipotesi di aggregazione di quel vasto spazio continentale e delle sue enormi risorse potestative nelle mani di un altro attore (o di una combinazione di potenze associate) una minaccia intollerabile agli interessi fondamentali americani, quelli della Porta aperta e della “sicurezza” nazionale.

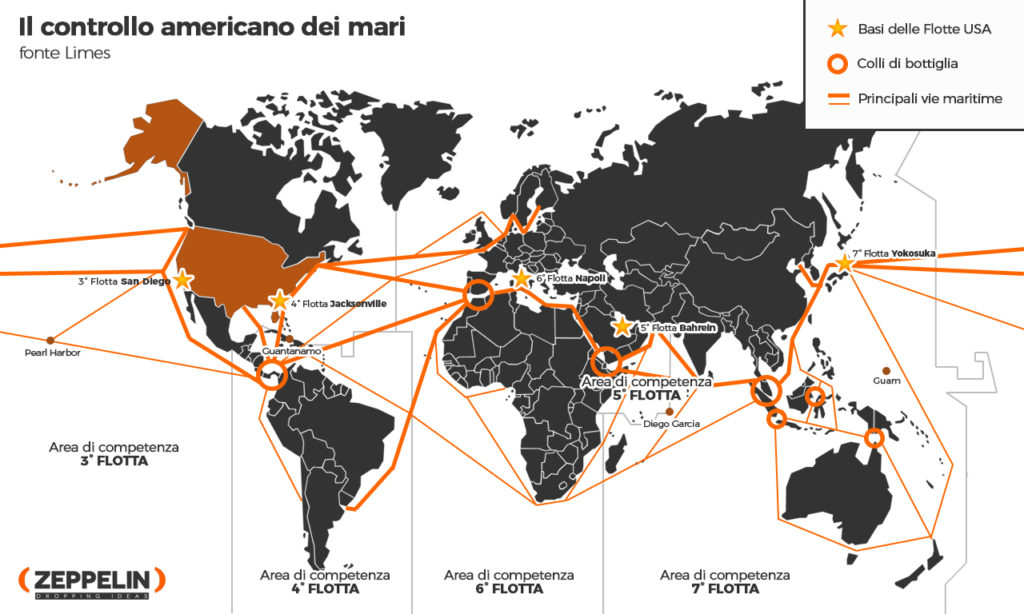

L’internazionalismo ha identificato, nel mantenimento all’interno dello spazio euroasiatico, di una molteplicità di poli di potenza nessuno in grado di prevalere sugli altri, la regola aurea a cui attenersi nella conduzione della politica estera oltre che un contenuto irrinunciabile del suo impegno nel mondo. Di conseguenza il presupposto per intervenire in Eurasia sia sul piano militare, che su quello commerciale è la conquista e il mantenimento di un sistema marittimo-oceanico di saldo controllo delle rotte marittime e poi in generale dei global commons, dell’oceano atmosferico e dell’aerospazio a cui fa riferimento Posen.

Nel testo viene ricostruito l’allestimento di un grande sistema di basi navali e aeronavali, collocate in posizione-chiave e che consentono agli Stati Uniti di aprire o chiudere i mari a loro piacere.

L’organizzazione politica dello spazio continentale euroasiatico e di quello marittimo-oceanico all’insegna degli opposti principi della frammentazione /equilibrio e del dominio / supremazia è emerso come il nucleo inscalfibile della geopolitica estera dell’internazionalismo.

Massimalismo o minimalismo; questo è il problema: commisurare i costi agli obiettivi.

La terza parte del volume chiarisce le modalità politico-strategiche dell’impegno americano nel mondo, il “ritmo” della politica estera internazionalista a stelle e strisce.

L’ipotesi del lavoro è che sia proprio la condizione d’invulnerabilità e insicurezza iscritta nella geopolitica degli Stati Uniti a dar conto della concomitanza di minimalismo e massimalismo strategico che contrassegna l’internazionalismo americano e certamente stupisce.

L’internazionalismo ha attuato la sua agenda di politica estera oscillando tra la ricorrente ricerca di strategie quanto più parsimoniose d’intervento oltre oceano, tese cioè in particolare a limitare il più possibile l’impegno militare diretto americano (minimalismo) e un’opposta tendenza a prodigare, dall’altro lato, le proprie forze militari – a moltiplicare gli interventi armati all’estero (ma anche ad ampliare gli arsenali, specialmente quelli nucleari) apparentemente al di là di ogni ragionevolezza politico-strategica (massimalismo).

Una tendenza parsimoniosa, minimalista, è inscritta nella geopolitica americana in ragione del fatto che gli Stati Uniti non s’impegnano nel mondo per salvaguardare la loro sicurezza in senso stretto, (come abbiamo detto il santuario fisico, non è minacciato, la sopravvivenza, l’indipendenza e la sovranità, sono al sicuro), ma per proteggere interessi ulteriori, (la proiezione dell’american way of life) ragione per cui si sentono vincolati a commisurare i costi dell’impegno estero alla posta in gioco, che non è mai vitale.

Se impegnarsi nel mondo, è diventato necessario bisogna farlo con la massima parsimonia, magari limitandosi ad appoggiare gli alleati in giro per il mondo. L’impegno militare diretto deve essere limitato il più possibile alla fornitura di aiuti economici e militari oppure alla disponibilità a mettere a disposizione le forze navali o quelle aeree, ma non quelle umane, lasciando agli alleati l’onere di fornire le truppe. Tutt’al più, si potrà inviare qualche consigliere o un piccolo contingente di forze speciali.

Il prototipo di questo tipo di approccio indiretto (tipico dell’impegno americano all’estero) è la strategia dell’Arsenale della democrazia proposta da FD Roosvelt durante i primi tre anni del secondo conflitto mondiale (1939-1941).

Mentre il Presidente si persuadeva della necessità di non restare indifferente all’espansionismo tedesco e nipponico in Europa e Asia, la contrarietà del Congresso e dell’opinione pubblica americana a lasciarsi coinvolgere dalle diatribe in corso tra le potenze europee, lo costrinse a scegliere una soluzione parsimoniosa. L’America non intervenne direttamente nel conflitto, ma fornì a Inglesi e Francesi armi e aiuti oltre all’appoggio navale e aereo.

In questo solco parsimonioso rientrano anche la prima versione del containment di Kennan, la dottrina Nixon negli anni Settanta, ma anche la scelta durante la guerra fredda di affidarsi alla deterrenza nucleare, vista come sostituto minimalista della difesa convenzionale dell’Europa e dell’Asia dall’espansione sovietica. E ovviamente la Dottrina Obama. Il Presidente entrò alla Casa Bianca deciso a ritirare il prima possibile, le forze americane dall’Iraq dove gli Stati Uniti avevano combattuto a suo avviso, una deprecabile war of choice, e in seguito la sua riluttanza a impegnare gli Stati Uniti in avventure militari all’estero è emersa in due teatri di crisi al contempo simili (primavere arabe) ma diversi (per collocazione geopolitica e importanza negli equilibri locali) come Libia e Siria.

In entrambi i casi è stato affermato il principio del leading from behind, e del light footprint. Gli alleati forniscono le truppe, gli americani consigliano e addestrano, mettono a disposizione le forze speciali, i droni e il potere aereo-navale, ma niente boots on the ground.

Come abbiamo visto questa tendenza parsimoniosa minimalista, è iscritta nella geopolitica americana proprio in virtù della natura dell’impegno americano nel mondo, guidato da interessi particolari quali la protezione dell’american way of life. Se mi batto per la protezione del santuario fisico, sono pronto a sopportare ogni costo, altrimenti cercherò di commisurare i costi agli interessi in gioco.

Il problema di queste strategie parsimoniose non è soltanto rappresentato dal fatto che alla fine potrebbero risultare insufficienti e quindi richiedere uno sforzo maggiore, ma anche che questo minimalismo possa essere interpretato da amici e nemici, come un segnale di debolezza dell’impegno americano.

In questo caso ad andarci di mezzo sarebbe la credibilità politica americana con conseguenze dannose sulla capacità di intimidire i nemici e rassicurare gli amici.

Il timore ricorrente dei leader politici americani è rappresentato dalla constatazione che sia proprio la geopolitica a rendere gli Stati Uniti una potenza inaffidabile agli occhi degli altri. In fondo sono una Potenza che si impegna in Europa e Asia senza essere una potenza europea o asiatica, essi possono sempre tornare dall’”altrove geopolitico” da cui sono venuti (western Hemisphere) e possono abbandonare le loro posizioni e i loro impegni oltreoceano senza mettere automaticamente e necessariamente a repentaglio la loro sicurezza, semplicemente ritirandosi nella loro inespugnabile fortezza insulare.

Proprio questi timori di non essere presi sul serio hanno ricorrentemente spinto gli Stati Uniti a moltiplicare gli impegni, a rovesciare la parsimonia in prodigalità, ad alternare il minimalismo con fiammate di massimalismo volto proprio a dimostrare la forza del loro impegno e a puntellare la loro reputazione di affidabilità e credibilità. Esempi di quest’atteggiamento sono l’intrappolamento degli Stati Uniti negli anni della Guerra fredda in conflitti periferici come la guerra di Corea o del Vietnam e l’escalation del loro impegno militare in quelle guerre, cioè in teatri regionali considerati comunque marginali sul piano del potenziale di potenza e degli equilibri globali, ma decisivi test di credibilità dell’impegno americano e perciò degni dell’impegno americano.