La Repubblica Popolare Cinese fu uno degli ultimi stati ad entrare nelle Nazioni Unite, nel 1971. Fino ad allora l’ostruzionismo americano, e il riconoscimento da parte di Washington della Repubblica democratica cinese di Taiwan come unico legittimo interlocutore in rappresentanza della Cina, impediva a Pechino di prendere posto nel proprio seggio. Un posto decisamente importante, perché in qualità di potenza vincitrice della seconda guerra mondiale assieme a Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia, la Cina “riconosciuta” aveva diritto al seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, disponendo, inoltre, del diritto di veto su ogni possibile delibera da parte del consiglio stesso.

Fu la storica distensione tra Washington e Pechino a consentire alla Repubblica Popolare di esser riconosciuta dalla comunità internazionale come la Cina “legittima” in sede ONU, facendo sì che la Repubblica di Taiwan – fino a quel momento titolare di quell’importante scranno nel consiglio di sicurezza – venisse frettolosamente buttata fuori dalle Nazioni Unite (situazione che permane tutt’oggi).

All’interno del palazzo di vetro la Cina mantenne a lungo un basso profilo, rigettando l’uso delle operazioni di peacekeeping per la risoluzione di crisi internazionali fino al 1992, con l’invio di personale civile di supporto durante la missione di pace ONU in Cambogia. Il primo vero impegno militare nei caschi blu risale all’anno precedente, a sostegno della missione Onu nel Mali.

Nel Sudan del Sud attualmente sono già presenti caschi blu cinesi, una parte dei milleottocento soldati inviati da Pechino sotto il comando ONU presenti in Africa, i quali costituiscono la quasi totalità del contributo cinese nel suo complesso.

La Cina si sta attualmente preparando ad inviare nel Sudan del Sud un intero battaglione di fanteria, con la conseguente autonomia operativa sul campo, pur all’interno degli obiettivi e delle regole d’ingaggio stabiliti dalle Nazioni Unite.

Nuovo stato per vecchi problemi: l’endemica instabilità del Sudan del Sud.

Il Sudan del Sud è lo stato riconosciuto dalla comunità internazionale più recente del Mondo, a seguito di un referendum tenutosi nel Gennaio del 2011 che sancì il distacco della componente popolata da etnie nilotiche, animiste e cristiane dal resto del paese a maggioranza araba e musulmana, mettendo fine a uno dei più lunghi e sanguinosi conflitti dell’Africa post coloniale (son stati stimati in totale più di due milioni di morti e cinque milioni di profughi in una regione che, ad oggi, ne supera di poco i dieci) tra il governo centrale di Khartoum e le forze del SLPA (Esercito Popolare di Liberazione del Sudan).

Un’indipendenza ottenuta a un così caro prezzo, non sembra bastare a pacificare un paese che necessita di ripartire da zero. Ulteriori tensioni inter etniche tra le popolazioni nilotiche dei dinka e dei nuer hanno spaccato il SLPA, portando a un’instabilità politica sempre più grave, sfociata, infine, nello scontro armato nel Dicembre del 2013.

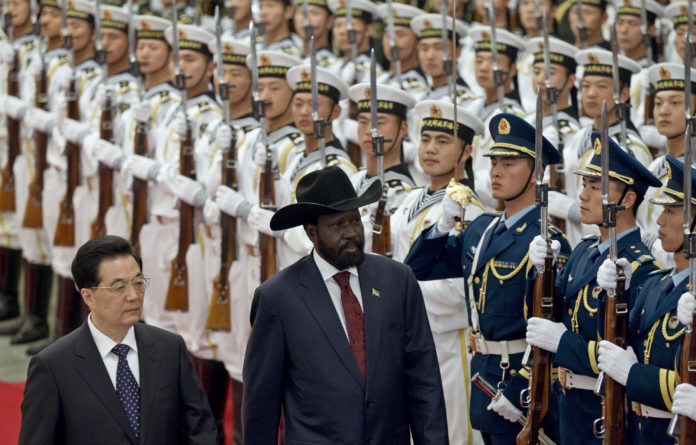

Da un lato il governo di Salva Kiir guidato dai dinka, dall’altro le componenti del SLPA dei nuer che hanno defezionato dall’esercito, guidate dall’ex vice-presidente Riek Machar. Nel mezzo, circa diecimila morti e quasi due milioni di sfollati in meno di un anno, nonché una delle economie più povere del Mondo, (già provata da decenni di guerra civile con il governo di Khartoum), sempre più compromessa, a cominciare dalle attività estrattive delle risorse presenti nel territorio.

Tra queste il petrolio. Con l’indipendenza il Sudan del Sud ha preso il controllo di circa l’ottanta per cento dei giacimenti petroliferi dell’intero paese, una ricchezza stimata come il terzo giacimento dell’intera Africa sub sahariana, e che costituisce un complesso contenzioso politico ancora aperto tra il governo di Juba e quello di Khartoum. La Repubblica Araba del Sudan infatti ha conservato nel proprio territorio gli impianti per la raffinazione, e il trasporto tramite gli oleodotti fino a Port Sudan, passa in gran parte nel suo territorio, in un percorso che, attualmente, è l’unico a disposizione del Sudan del Sud per poter esportare la voce più importante della propria fragile economia.

L’attuale guerra civile ha già compromesso circa l’ottanta per cento delle attività estrattive, preoccupando fortemente il governo cinese.

Le compagnie cinesi possiedono il controllo di quasi la metà dell’intera attività estrattiva, una quota che, da sola, costituisce il cinque per cento dell’intera importazione petrolifera cinese.

La Cina è vicina (e si trova sull’altra sponda del Mediterraneo)

La decisione presa da Pechino, alla luce degli investimenti delle compagne cinesi sul petrolio sudanese, potrebbe apparire improntata alla difesa dei suoi, crescenti, interessi economici in Africa. Nel corso delle trattative con l’ONU riguardo l’intervento di quest’estate, Pechino chiese esplicitamente che i propri soldati fossero inviati in regioni dove fossero presenti importanti giacimenti petroliferi.

La rapida espansione negli equilibri economici e politici in numerosi paesi africani è stata definita da diversi analisti come una nuova forma di colonialismo del continente. Speculazioni a parte – sul livello d’importanza che la Cina attribuirebbe a interessi economici particolari o a una sincera voglia di partecipare alla gestione delle crisi globali – certamente l’invio di questo battaglione armato è un passaggio cruciale sia per la missione ONU nel martoriato paese africano, (fino ad ora forte di circa cinquemila soldati e ulteriori cinquemila uomini del personale civile per l’assistenza dei civili), sia per il rapido ed esponenziale impegno cinese nell’agenda delle nazioni unite (impegno volto per la quasi totalità nei teatri africani).

Agenda sempre più rarefatta dal progressivo disinteresse verso l’ONU e le operazioni internazionali di peacekeeping da parte delle altre quattro potenze componenti il consiglio di sicurezza permanente – come è stato fatto notare di recente nel corso di un intervento da parte del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunyng.

Occorre inoltre sottolineare che la missione di pace Onu nel Sudan del Sud, già al suo terzo anno, è al momento la più recente missione in corso. Crisi più vicine quali l’intervento in Libia ad opera anglo-francese del 2011, la crisi Ucraina che vede coinvolta la Russia, la coalizione anti-Isis a guida americana hanno visto l’ONU neppure interpellata.

Nel frattempo, a un solo anno dal primo intervento di caschi blu cinesi in Mali, il personale militare impiegato da Pechino ha già numeri superiori a quello di Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e Francia. Dall’altro lato, gli Stati Uniti restano il più importante contributore finanziario alle missioni di pace ONU.

Obama, durante il suo discorso ai cadetti di West Point dello scorso Maggio, ha esplicitamente definito l’impegno economico americano per finanziare le missioni di pace ONU come un “investimento intelligente“. Resta da valutare quanto sia davvero intenzione da parte dell’amministrazione Obama di tentare una sorta di outsourcing delle crisi internazionali, intervenendo direttamente solo laddove si ha la certezza di avere il comando indiscusso delle operazioni e finanziando tutto il resto, (a cominciare dalle missioni di pace ONU), o si provi a coprire un’effettiva discrepanza tra potenze quali Stati Uniti, i grandi paesi europei e il Giappone, che più investono nel bilancio dei caschi blu e potenze emergenti – quali Cina e India – che in futuro potrebbero rivendicare un potere maggiore al palazzo di vetro, proprio in virtù del loro contributo in mezzi e, soprattutto uomini.

Mirko Annunziata